Marcas, tons, texturas, imensidão, disparidades, diversidade… Falar do nordeste brasileiro, e especificamente da mesorregião da Borborema dos Cariris da Paraíba, é entrar num portal onde a topofilia, o imaginário, a espiritualidade, a afetividade verte numa condensação de culturas fragmentadas, desenraizadas do mundo natural, desencantadas de seus mitos, magias e tradições seculares. É adentrar as terras dos Cariris, índios vindos do norte do país, povos politeístas, admiradores da imensidão de deuses, entre eles o da caça, do peixe. Amantes dos rituais e sacrifícios, aguerridos e defensores de sua terra, como forma de entender que tudo está meio que fixado nessa história. Compreender seus costumes, suas miscigenações com os negros fujões, os povos ibéricos que foram chegando, é ter dimensão da formação racial dessa localidade, da força, da braveza e solidez que percorreu entre as linfas que perpassaram de geração a geração.

O sertanejo desses lados nutre uma áurea mítica, um encanto resplandecente de quem tem o sol como aliado e pouca água, resultado do clima semiárido, tem como destino, o aprendizado de saber viver com a escassez, mas tirar disso uma fertilidade eminente. Onde a riqueza está suposta entre a vasta fauna e flora, que, bem certo, vem se degradando com o extensivo desmatamento para o uso de cercas sem fim e arcaicas práticas de queimadas e carvoaria, com a ressalva de alguns proprietários de fazendas que vem numa tentativa bravil de replantio. Nesse lugar, percorrer o solo batido que, por hora, é avermelhado, e por outra é amarelo ouro, é ter muitas sensações. É descobrir que a cada sacode que o carro que nos leva dá, pelas pedras e seixos do trajeto, tem uma parada para vislumbrar veredas, e entre elas, tantas novidades.

O Cariri tem um céu límpido, um azul anil, que, de vez em quando, é entrecortado por flocos brancos que pairam no ar, sem se precipitar. Os galhos das árvores travam uns com os outros tramas como se preparassem para impedir acessos de estranhos e, em tonalidades acinzentadas, escondem com nobreza as diversas vidas ali presentes.

Cortamos o chão asfáltico enquanto o coração batia com intensidade, entre a respiração acelerada, o olhar captava os facheiros (planta xerófita) que nobremente estendiam seus “braços” para o alto, em tom de súplica. Os mandacarus imponentes, com o seu verde único, mostravam valentia ante a seca e, aqui e acolá, os mulungos, árvores de uma beleza única, mostravam suas flores vermelhas que ofertavam um contraste ante as variações ocres desse lugar. O chão traçava curvas e os nossos acompanhantes eram as aves que revoavam como quem nos desejasse boas-vindas.

Invadir aquele lugar era perceber que, na verdade, estávamos sendo levados por uma permissão, um chamado, porque sabíamos já no primeiro instante que iríamos ter muitos achados, diversas surpresas.

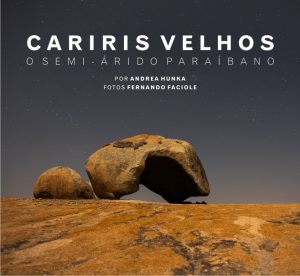

Chegar às casas ou hospedarias sertanejas, nos conduz a uma sensação de conforto simples, sem cerimônias, mas de aconchego – o receber por esses lados tem um toque de abraço, de carinho. E assim, desembarcamos. Ávidos e famintos, tomamos banhos para tirar o pó e o cansaço, e o que nos esperava era mesa farta, com feijão de corda, carne de sol com cebolas caramelizadas e o queijo coalho derretido, um arroz soltinho, macaxeira frita, e vinagrete para molhar. Depois de todo esse banquete, as redes para o descanso nos convidavam, deitamos e deixamos o sol baixar, e o rumo era ao Lajedo de Pai Mateus, um dos geossítios da região, formado por inselbergs de granitos. Encontrar esse local no meio do nada, é como está vendo algo fenomenal. O lajedo é surreal, pedras em formados vantajosos e de enormidades suspensas sobre uma laje inclinada, incita os físicos. Ao entardecer, as rochas elevam os nossos pensamentos. Os liquens, os minerais presentes e a posição solar vão deixando uma cor alaranjada nas rochas, e as curvas e relevos das pedras moldadas pelo vento vão tomando dimensões dantescas. Aqui, cada uma leva um nome, uma história – Capacete, Orelha, Sino, Orelha… Neste lugar, um ermitão – Pai Mateus, viveu no século XVIII. E, pelos contos dos antigos, ele falava que, com raízes e rezas curava uma legião que o seguia. Perante meus pensamentos, acredito que ainda o seguem, meio que hipnotizados pela atmosfera, com a friagem que vem dos ventos longínquos e com um sol desvelador que se impõe em tons degrade, ao som do silêncio, porque aqui o silêncio soa, o sol se despede dando a sensação de – até logo.

Partimos naquele instante com a pele arrepiada, com o gosto do inacreditável, e mal sabíamos o que ainda tínhamos que viver. Entrar nesse percurso, é como uma volta no tempo, ou uma parada para uma reflexão que insistirmos em não ter pela vida veloz dos centros urbanos. Aqui, o tempo corre lento sobre uma tênue nuvem de poeira fina, e o calor que emana da manhã, nos entorpece, o frio da noite, nos embriaga. Mas já era noite, e partimos para a Lagoa do Bento, um outro lajedo em formas diversas, que contém pinturas rupestres e uma mesofauna que ali já habitou. Nesse caminho encontro nosso guia, Gerson que, com seu jeito único, de contador de histórias e de sábio, nos introduziu aquele santuário. Ele nos ensinou, como todo descendente dos Cariris, a saber andar sob a luz da noite, e nos fez ver o quanto nossos olhos são potencializados quando sabemos usá-los, nos fez ouvir os pássaros noturnos, como Mãe da Lua no seu choro triste, Caboré e Bacurau. Nos fez ver as constelações que, nesse ponto do planeta, são como desenhos perfeitos que rabiscam o céu. E nós, encantados, deitamos sobre o lajedo, querendo nos tornar parte dele.

Partimos naquele instante com a pele arrepiada, com o gosto do inacreditável, e mal sabíamos o que ainda tínhamos que viver. Entrar nesse percurso, é como uma volta no tempo, ou uma parada para uma reflexão que insistirmos em não ter pela vida veloz dos centros urbanos. Aqui, o tempo corre lento sobre uma tênue nuvem de poeira fina, e o calor que emana da manhã, nos entorpece, o frio da noite, nos embriaga. Mas já era noite, e partimos para a Lagoa do Bento, um outro lajedo em formas diversas, que contém pinturas rupestres e uma mesofauna que ali já habitou. Nesse caminho encontro nosso guia, Gerson que, com seu jeito único, de contador de histórias e de sábio, nos introduziu aquele santuário. Ele nos ensinou, como todo descendente dos Cariris, a saber andar sob a luz da noite, e nos fez ver o quanto nossos olhos são potencializados quando sabemos usá-los, nos fez ouvir os pássaros noturnos, como Mãe da Lua no seu choro triste, Caboré e Bacurau. Nos fez ver as constelações que, nesse ponto do planeta, são como desenhos perfeitos que rabiscam o céu. E nós, encantados, deitamos sobre o lajedo, querendo nos tornar parte dele.

Amanhecer por aqui é saber que toda a vida existente acorda aos primeiros raios. É um festival de cânticos, Galos de Campinas, Azulãos, Rolinhas Brancas, Pintassilgas, Papa Mel e Sábias Papa Sebos… As ovelhas e cabras, já se dispõem em fileiras e bandos rumo aos atalhos lapidosos. O café é farto – cuscuz, queijos, mel de rapadura, bolo, carne de sol, tapioca, leite e frutas. E entre goles generosos de suco de umbu e comilanças, planejamos os novos rumos diante de tantos. Já no primeiro instante, estávamos em casa e o nosso grupo crescia entre contos e fatos que queríamos colher. Seguimos nosso destino, e mesmo meio organizado, o inexplicável era certo. Aqui, o que acontece vai sendo tecido pelo lajedo. Foi o que compreendemos logo cedo. Saímos ansiosos e, não muito distante aos olhos de nosso guia, uma cobra cipó nos encontrou. A partir dali, fomos entendendo o que era a vida selvagem. O ensinamento era a cada instante, e através da fauna. Tivemos mais uma lição – o respeito mútuo onde ela, a cobra, nos permitia chegar nos seus limites, e assim, ficamos bem próximos, mas em nenhum momento atacados e, entre macambiras e urtigas, fomos guiados.

O solo ganhava rastros do carro e pó. Mais à frente paramos e seguimos a pé – abrimos uma pequena porteira e, nos afastando das galhas das Juremas, Craibeiras, com sua floração amarela, e Catingueiras, avistamos as Sacas de Lã – mais uma formação predisposta em uma superposição de rochas empilhadas alinhadamente, uma sobre as outras. E pela semelhança com um fardo de lã ficou assim conhecida. Na sua base, uma lagoa ainda resiste ao calor, mantendo para os que ali chegam, o prazer de se refrescar. Molhar os pés naquele lugar, era agradecer pela presença viva e efervescente de alegria que nos invadia. O sol já nos castigava, e ao pino do meio dia, sobre as estradas do Cariri, chegamos no Bar de André. Ele e sua esposa nos receberam com uma cerveja geladíssima, um sorriso afável, ao som de Zé Ramalho. O bar de André parece aqueles cenários de filmes do sertão. Sua casa se mistura com o lugar como uma extensão de seu lar. Nos sentimos à vontade e, com goles da cerva junto com galinha de copeira guisada com farofa d’água, batata doce e jerimum cozido, arroz e salada verde, matamos a fome. Um gole numa cachaça envelhecida na Umburana de Cambão e já estávamos renovados. Deixamos André e o seu bar e levamos os sabores que nos fez degustar, e eram tantos.

Nesse entrecorte, fomos a Cabaceiras, cidade pequena e charmosa, com sua vila de casas antigas, sua igreja famosa, nas telas de TV. Conhecemos suas histórias, sua fama de ser intitulada de “holiúde nordestina” e seus múltiplos admiradores, seus artistas anônimos como Sr. Zé de Sila, o eterno padre do Auto da Compadecida, filme de Guel Arraes e João Falcão, baseado na obra de Ariano Suassuna.

Essa região há muito que é o nicho de cineastas que, com suas lentes, tentam captar os mistos e deslumbramentos desse lugar.

Adiante, seguimos, à tarde entre, mistérios e acasos do semiárido até encontrar o esqueleto de Luzia, uma vaca que há alguns meses havia saído pela caatinga e, na ânsia de matar a fome, comeu o que não devia – os plásticos de lixos que, de alguma forma, se já encontra nesse lugar. Padeceu em sua agonia. Luzia foi o retrato de advertência que nos assola, perante aquele lugar, a modernidade atrevida que chega com suas chagas. Luzia, já sem vida, me remonta à outra Luzia, nosso primeiro fóssil humano encontrado na América, ambas extirpadas dessa vida pela ausência de uma consciência coletiva. Mais uma vez, aquele lugar nos abriu uma fresta para pensar. Ali, atordoados, recebemos a mensagem e que, de alguma forma, íamos entendendo o que havia nos trazido a este lugar.

O traçado nos levou entre palmatórias, xique-xiques, cumbeba e gravatás. As porteiras nos abriram cemitérios e mais um lajedo – o de Manuel de Souza, um andarilho que povoou a região onde se encontra furnas que, possivelmente, foram locais de rituais primitivos. À tarde desceu com seus raios e, a opção, foi ir a Samambaia, o maior lajedo em tamanho. Ali, a contemplação é plena e entre caroás, faveleiras, corôas de frade e urtigas bravas, esperamos a lua chegar.

No sertão, há uma prática que remete a muitas gerações na prática do curtume. Beneficiamento do couro de animais, de forma artesanal em muitos casos, se processa o couro cru pela desidratação realizada com o sal ou o colágeno para auxiliar o sistema. De acordo com as mais remotas práticas, esse processo é feito com o colágeno obtido das cascas de certas árvores que tem grande teor de tanino, que isolam as fibras naturais contra fungos e bactérias e fazem a desidratação in natura. E foi com essa curiosidade que fomos conhecer o Curtume de Ribeira, lugarejo adjacente onde a fonte de riqueza emana desse ofício. Ir a um curtume nos traz a impressão de adentrarmos um túnel do passado. Ainda rudimentar, os processos acontecem como antes, há milhares de décadas. O cheiro dito, nas áreas de bacias de curtir, como forte, me lembra os tanques de uvas, acredito que pela presença forte e ácida do tanino. Então, estava em casa, era o mesmo odor. Os homens naquele lugar, trabalham felizes, pelo resultado almejado. Ver o couro tomar formato e cor, e dele, peças lindas serem trabalhadas. Foi naquele instante que percebi que, os processos químicos eram semelhantes entre vinhos e couros, os objetivos eram adversos, mas o mecanismo era o mesmo. Contudo, a teoria que, tudo estava sobre uma mesma base se afirmou em mim, e mais ainda, que tudo tinha uma ligação e em épocas outras, a vida era de uma forma mais simples e cíclica, uma vez que, comer, beber e se vestir partia de uma mesma fonte. Mais uma lição. Conhecer o semiárido e seu povo alegre estava sendo algo precioso. Depois de tanto, parar numa buteca e descansar o lombo era um oásis, e foi ali, na buteca de D. Angelina, numa conversa sobre seu esposo, grande sertanejo e comerciante honrado, que adoçamos a boca e a alma com suas guloseimas.

Voltamos, nesse dia, encantados. Entre paradas para apreciar a vida dos cabritos, e as casas antigas ao longo das trilhas, fomos nos dando conta que mais um dia estava passando e agora precisávamos partir para São João do Cariri. Despedir de Gerson, de Sr. Lima, de Duda, foi dizer um até breve. Com os olhos mareados pelo ressecamento do clima e pelo sentimento que batia no coração, fomos percorrendo outras estradas, e Mateus, nosso novo guia nos levou à fazenda Poço das Pedras, que com sua casa secular datada de 1914, nos recebeu entre o abraço de Ludmilla e Angela, donas do recinto. À noite, sob um frio ameno, nos deliciamos com a pizza à lenha, e entre sabores diversos e muitas conversas sobre Cumadre Fulozinha, mistérios dos antigos sobre um espírito de uma cabocla de longos cabelos negros, que vivia defendendo os animais e plantas e que cavalga entre as relvas, amarrando as crinas dos cavalos e fazendo nós nos cabelos das mulheres que não se desfaziam. Era a noite, seus breus e seus mistérios.

Último dia, e já sentíamos a melancolia dessa despedida, entre um café que exalava várias essências, a profusão de sabores vindos de uma charmosa cozinha nos invadia – cuscuz com requeijão, ovos de galinha capoeira, queijos… Agora, uns foram cavalgar e no nosso último e derradeiro passeio, fomos… E ali, sob o silêncio, nos despedimos cada um a sua forma. Na volta, mais um manjar na mesa – rubacão, comida preparada com arroz quebradinho, queijo de coalho, cheiro verde, feijão e carne de sol. Nesse caso, feito à moda da família, com ares de Ceará, origem de Angela, o feijão servido à parte. Suco de cajá e acerola, uns goles no kombucha (chá chinês realizado sobre a fermentação de frutas) feito aqui já nas modernidades que trazem bons ventos. O ar do entardecer nos convidou a voltar, sabíamos que tínhamos que ir, mas aquele lugar nunca se despediria de nós – os Cariris Velhos, existe algo que nos une e nos invoca a voltar.

Agradecimentos ao Hotel Fazenda São Mateus, Fazenda Poço das Pedras e Geoparquecariri.

Revisão Marilia Freidenson